皆さん、こんにちは。大阪市を中心に、関西エリアでビルや商業施設などの設備工事を手掛けている大都クリーン開発株式会社です。

弊社では、さまざまな建物において設備メンテナンスを行っています。もちろん、取り扱う設備も多種多様です。

設備メンテナンスの仕事内容はこちらをご覧ください。

》設備メンテナンスの仕事内容とは?必要な資格、やりがいをわかりやすく解説

そんな設備メンテナンス業務の1つに「受水槽」の清掃があります。聞き慣れない設備かもしれませんが、受水槽は多くの施設に設置されている重要な設備であり、そのメンテナンスもまた欠かせない業務なのです。ここでは、受水槽の清掃の仕事内容や必要性、基本的な手順について解説します。

■設備メンテナンスの1つ「受水槽の清掃」とはどんな仕事?

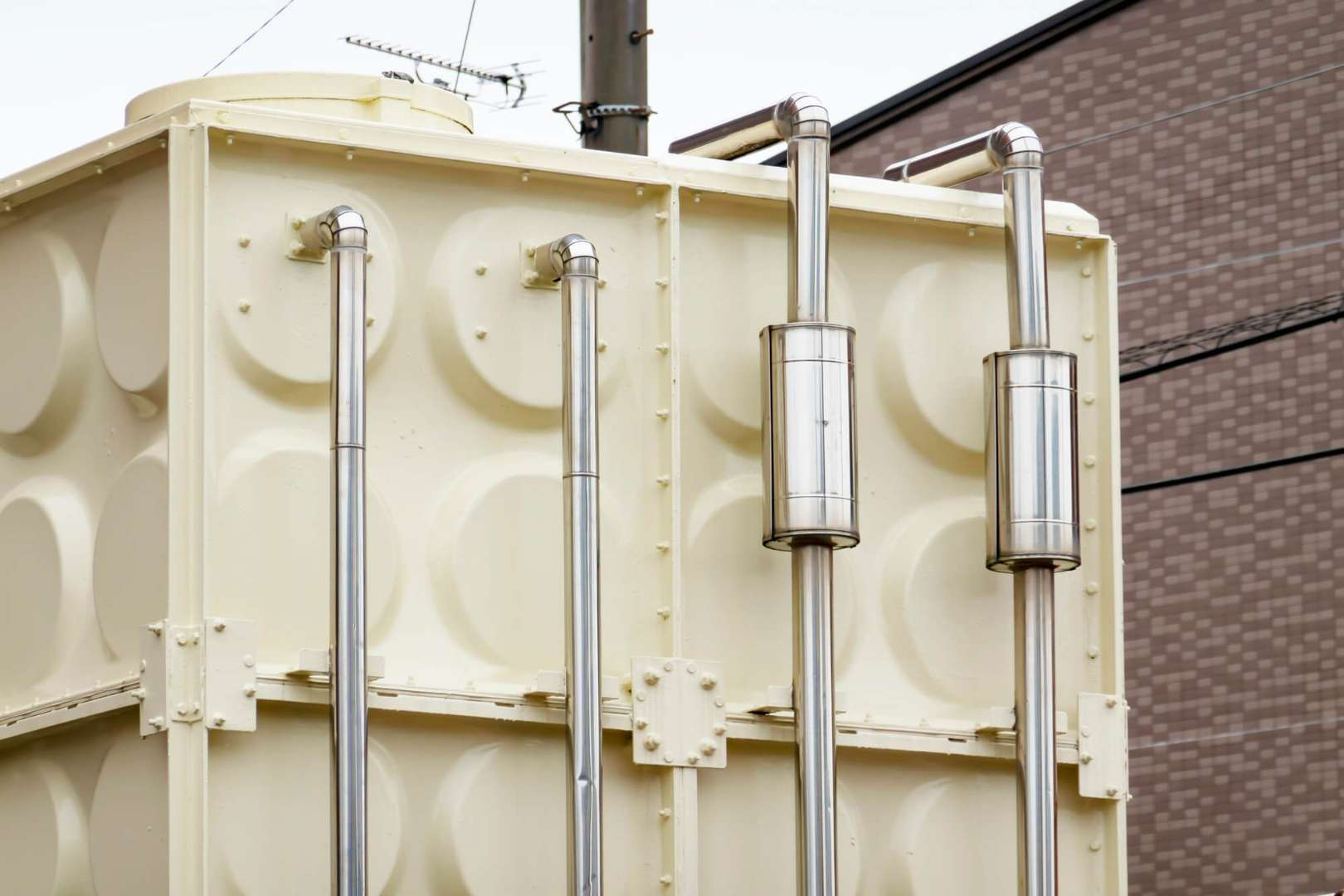

受水槽とは、水道局から送られてきた水道水を一時的に貯めておくための設備です。マンションやビル、学校、商業施設といった、大量の水を消費する施設および3階建て以上の建物に設置されています。

似たような言葉に「貯水槽」がありますが、貯水槽はその名の通り「水を貯めておく設備」全般を指す言葉です。つまり、受水槽は貯水槽の一種といえます。

受水槽の主な役割は、一度に大量の水を安定して使えるようにすることです。大きな建物の場合は、配水管だけだと水圧不足で高いところまで水を送れないため、屋上などに受水槽を設置しておき、そこにポンプで水を送って貯めることで水圧を確保します。

また、配水管内の水圧が変動した際、給水圧や給水量を一定に保持する役割も果たしています。災害などで断水が発生した場合に、貯まった水を使用できるのも大きなメリットです。つまり受水槽は、平常時から非常時まで、大きな建物内で水を使うために必須の設備といえます。

そして受水槽清掃とは、文字通り受水槽の内部を清掃・消毒する仕事です。受水槽に貯まった水を排水し、高圧洗浄機やブラシを使って内部の汚れを落とし、塩素消毒や水質検査を行います。言葉だけだと単純な作業に感じるかもしれませんが、実際には専門的な知識と技術が必要で、水の安全性にも関わる非常に重要な仕事です。

■受水槽の清掃はなぜ必要? 清掃しないとどうなる?

受水槽の清掃や点検が必要な理由は、清掃をしないと内部が汚れたり異物が混入したりして、深刻なトラブルを招くおそれがあるからです。外部からは見えないため気づきにくいのですが、受水槽の内部は想像以上に汚れているケースが珍しくありません。

受水槽の内部には時間の経過とともに少しずつ汚れや水垢が堆積し、金属部分にはサビが生じます。カビや雑菌、ウイルスが繁殖したり、虫やネズミなどが入り込んだりすることもあります。そのような場所に水を貯めていれば、水質が悪化するのは避けられません。

汚染された水は変色したり、悪臭を放ったり、味がおかしくなったり、異物が混ざったりします。そのような水が蛇口から出てくれば、建物の利用者・居住者からの苦情につながるでしょう。汚染された水を供給し続けた結果、利用者の健康に悪影響を及ぼしてしまうケースもあります。

こういった事態を防ぐために行われるのが受水槽の清掃です。定期的に受水槽の内部を清掃すれば、水の衛生状態も保たれ、安全な水を利用者に供給することができます。蛇口をひねれば清浄な水が出てくるという、誰もが当たり前に思っているサービスが受けられるのは、受水槽がしっかりと清掃されているからなのです。

また、受水槽の定期的な清掃は、水道法によって義務付けられています。水量10㎥超の受水槽の設置者(建物の管理者やオーナー)は、年1回以上の清掃や水質検査(法定検査)を実施しなければなりません。これらを実施しなかった場合、設置者には100万円以下の罰金が課されるため注意が必要です。

さらに、年1回というのはあくまでも最低限の義務であり、環境や使用状況によって適切な清掃頻度は異なります。ショッピングモールなどの大規模な施設や、病院のように衛生環境が重要な施設では、可能なら年に2~3回は受水槽のメンテナンスを行うのがベストです。

一方、水量10㎥以下の受水槽については、特に清掃・点検の義務はありません。しかし、水質汚染によるトラブルのリスクがあるのは同じです。安全に水を使えるようにするためにも、同じように清掃や定期検査を行うことをおすすめします。

なお、受水槽の管理責任は設置者にありますが、清掃や点検は専門業者に依頼するのが一般的です。この際、業者が保有している資格は必ず確認しましょう。

清掃作業自体は無資格でも行えるのですが、清掃作業の監督を行うためには「貯水槽清掃作業監督者」の資格が必要だからです。加えて、なるべく実績が豊富な業者に依頼すると、丁寧かつスムーズな清掃が期待できます。

■受水槽の清掃の流れ

受水槽の清掃は、お風呂場などの清掃と同じように行えばいいわけではありません。飲用にも使える水道水を貯めておく場所ですから、正しい手順で行い徹底的に洗浄する必要があります。受水槽の清掃の基本的な流れを見ていきましょう。

①事前準備、水質検査

受水槽の清掃中は、原則として水の利用が制限されます。トラブルを防ぐためにも、貯水槽の清掃および断水の事前告知は必須です。少なくとも2~3週間前には日程を決め、建物の利用者にわかりやすく告知をしておきます。

また、清掃前に簡易水質検査を行います。チェック項目は水の残留塩素、味、色、濁り、ニオイなどです。明らかな異常が見られる場合は、受水槽内で何らかのトラブルが発生している可能性があるため、それらへの対応も想定して準備を行います。

②断水・排水後に清掃開始

受水槽の内部を清掃するためには、まず水道水の供給を断った上で、貯まった水を抜きます。大型の受水槽の場合は、内部を空にするだけでも長い時間がかかる場合があるため、それを計算に入れてスケジュールを組んでおかなければなりません。大規模な建物では受水槽が2つあったり、2層式の受水槽だったりする場合もあるため注意が必要です。

排水が完了したら、スタッフが内部に入って清掃を行います。使用する主な道具は高圧洗浄機とブラシで、汚れ・水垢・サビなどを徹底的に落とし、すみずみまで洗浄します。

③塩素消毒、設備点検

高圧洗浄機やブラシによる清掃が終わったら、塩素による内部の消毒を行います。どれだけきれいになっているように見えても、目に見えない雑菌やウイルス、カビなどが多数潜んでいるからです。一般的には消毒剤を内部に塗布し、一定時間経過後に水で洗い流す工程を2~3回繰り返します。

また、受水槽や配管の亀裂・サビなどのチェックや、送水ポンプが正常に作動するか、その他劣化・破損などがないかどうかの点検も必要です。受水槽の周辺や外壁などの清掃も行い、衛生的な環境を整えます。

④水を張り、水質検査

清掃・消毒作業が終わったら、再び受水槽に水を入れて復旧します。さらに、末端の蛇口から水を採取して水質検査を行い、水質に異常がないかチェックします。

残留塩素や色、味、濁り、ニオイなど、何か1つでも異常があれば、受水槽で問題が発生している(もしくは改善されていない)ということです。この場合は改めて受水槽を点検する必要があります。

⑤報告書の作成、提出

水質検査の結果、異常がないことが確認できたら、報告書を作成し建物の管理者に提出します。これで受水槽の清掃は完了です。

■まとめ

受水槽の清掃は、建物内に安全な水を供給する上で必要不可欠な仕事です。受水槽の内部は想像以上に汚れやすいため、定期的にしっかりと清掃しなければなりません。つまり、いつでも安心して水を使えるのは、清掃を担当する設備メンテナンススタッフがいるからなのです。社会を支える仕事に興味がある方は、ぜひ設備メンテナンス業界を目指してみてください。

■大都クリーン開発では、未経験の設備メンテナンススタッフや設備施工管理を募集しています!

大都クリーン開発は大阪府大阪市を拠点に、ビルや商業施設における水道・電気・空調などのメンテナンスや設備工事業務を行っている会社です。創業40年以上の業歴があり、有名物件を含む多くの施設の工事を手掛けてきました。現在、設備メンテナンスの作業員と設備施工管理を募集しております。

弊社は1級管工事施工管理技士をはじめ、各種資格を保有するスタッフが在籍。頼りになる先輩が多く、しっかり現場で教えてくれます。研修制度も充実しており、未経験でも安心して働ける環境が整っています。実際に、未経験で入社したスタッフや若手社員、さらに女性社員も活躍中です。

現場はビルやマンションや学校、飲食店などさまざま。多種多様な現場を経験できるので、業務を通じて専門的な知識と技術を習得できます。キャリア選択も自由自在で、各種工事や設備メンテナンスのプロになることも、施工管理になることもできます。

仕事量は安定していて残業はほぼなく、ワークライフバランスも取れた働き方が可能です。資格取得支援制度も設けられているので、資格の取得にかかる経費の心配はいりません。さらに資格手当もつくので、資格を取得すれば収入アップにもつながります。その他、甲子園の年間シート支給など、ユニークな福利厚生が用意されています。

設備工事は多くの施設で必要とされるので、なくなる可能性が低く安定して働きやすい仕事です。皆さんも、設備工事や施工管理の仕事に挑戦してみませんか? 興味のある方はお気軽にご連絡ください。

▼関連記事▼

》設備メンテナンスの仕事内容とは?必要な資格、やりがいをわかりやすく解説

》設備メンテナンスに資格は必要?資格を取得するメリットや取得すべきおすすめの資格を紹介!

》設備メンテナンスの年収はどれくらい?年収アップのコツや会社の選び方を紹介!

》設備メンテナンスの仕事 「風量測定」 とは?風量測定の必要性とやり方をわかりやすく解説

》設備施工管理はやめとけと言われる理由は?働くメリットや向いている人の特徴を紹介